Las manzanas de las Hespérides

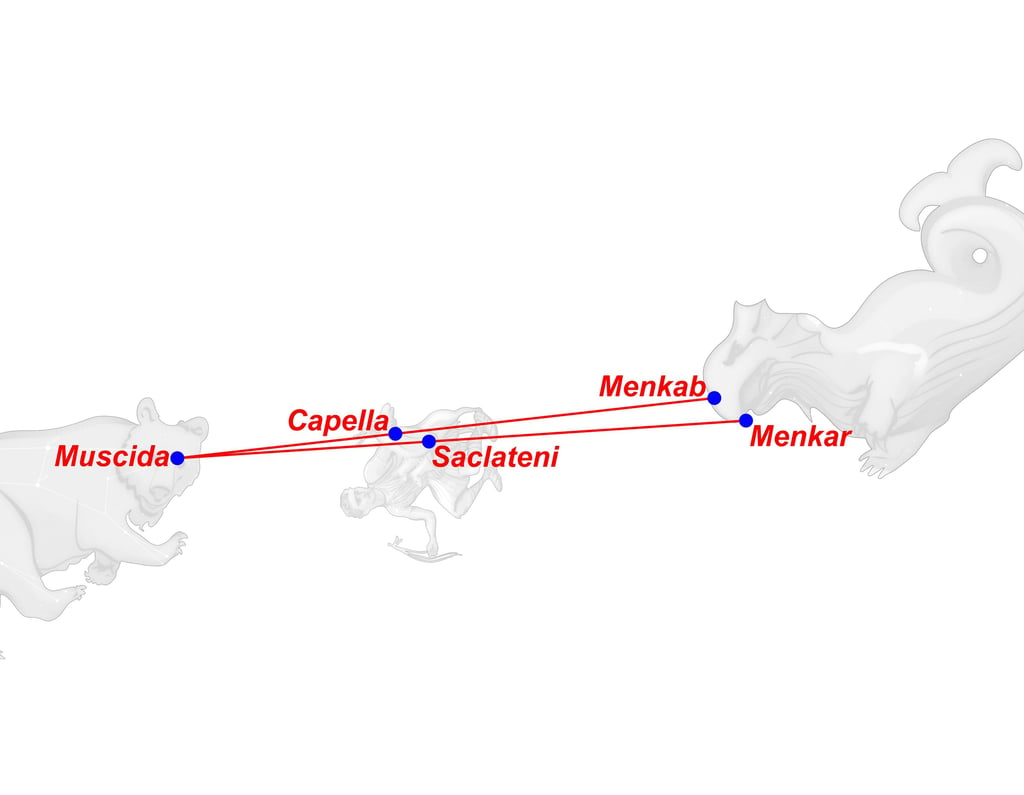

Algunos relatos afirman que Ladón (Muscida) era hijo de Tifón (Menkar) y Equidna (Saclateni), engendrado como guardián monstruoso de los tesoros divinos. Otros sostienen que fue el hijo menor de Ceto (Menkab) y Forcis (Capella), nacido entre criaturas marinas prodigiosas. Y no falta quien asegura que Ladón fue hijo partogénico de la Madre Tierra, surgido directamente de su fuerza primordial para custodiar lo sagrado.

Fuera cual fuera su linaje, todos coinciden en su naturaleza prodigiosa: tenía cien cabezas, y cada una de ellas hablaba en una lengua distinta, murmurando, cantando o rugiendo a la vez, como si un coro de voces imposibles habitara en un solo cuerpo.

También existe una gran discusión acerca del lugar donde vivían las Hespérides. Algunos las sitúan en el monte Atlas, otros en el País de los Hiperbóreos, y no falta quien afirma que habitaban en el Atlas de Mauritania. Hay quienes las colocan más allá del Océano, en regiones inaccesibles para los mortales, o incluso en dos islas próximas al promontorio del Cuerno Occidental, cerca de la Hesperia etíope, en los límites de África. La ubicación de su jardín, como ocurre con tantos mitos antiguos, parecía desplazarse según la tradición que se consultara.

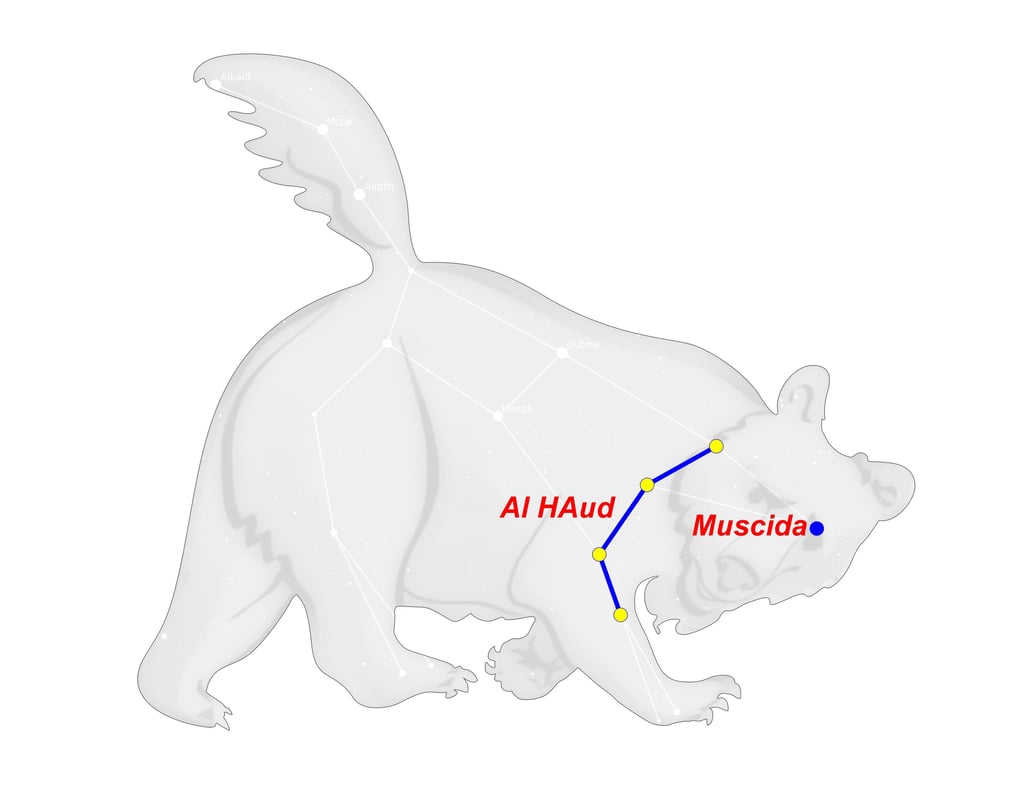

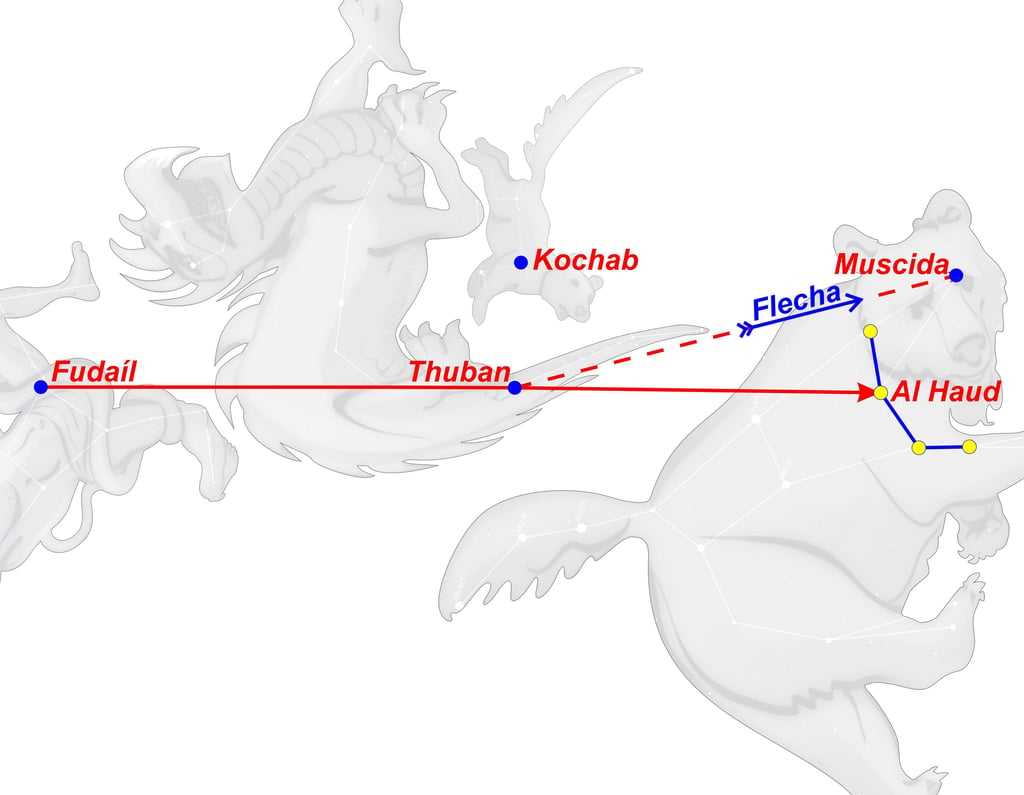

Aunque las manzanas de oro pertenecían a Hera, Atlante sentía por ellas un orgullo de jardinero, como si fueran obra suya. Por eso, cuando Temis (Anser) le advirtió: «Un día, dentro de mucho tiempo, Titán, tu árbol será despojado de su oro por un hijo de Zeus», Atlante —que aún no había recibido el castigo de sostener el cielo sobre sus hombros— decidió proteger el huerto con todo su empeño. Levantó sólidas murallas (Al HAud) alrededor del jardín y expulsó a todos los extranjeros, decidido a impedir que la profecía se cumpliera.

Es muy probable que fuera él mismo quien colocó a Ladón (Muscida) como guardián de las manzanas, confiando en que aquella criatura de cien cabezas mantendría a raya a cualquier intruso.

Heracles, sin tener la menor idea de en qué dirección se encontraba el Jardín de las Hespérides, emprendió una larga marcha a través de Iliria, avanzando siempre hacia tierras desconocidas. Finalmente llegó al río Po, morada del dios marino Nereo, célebre por su don oracular y por la sabiduría que concedía a quienes lograban sorprenderlo.

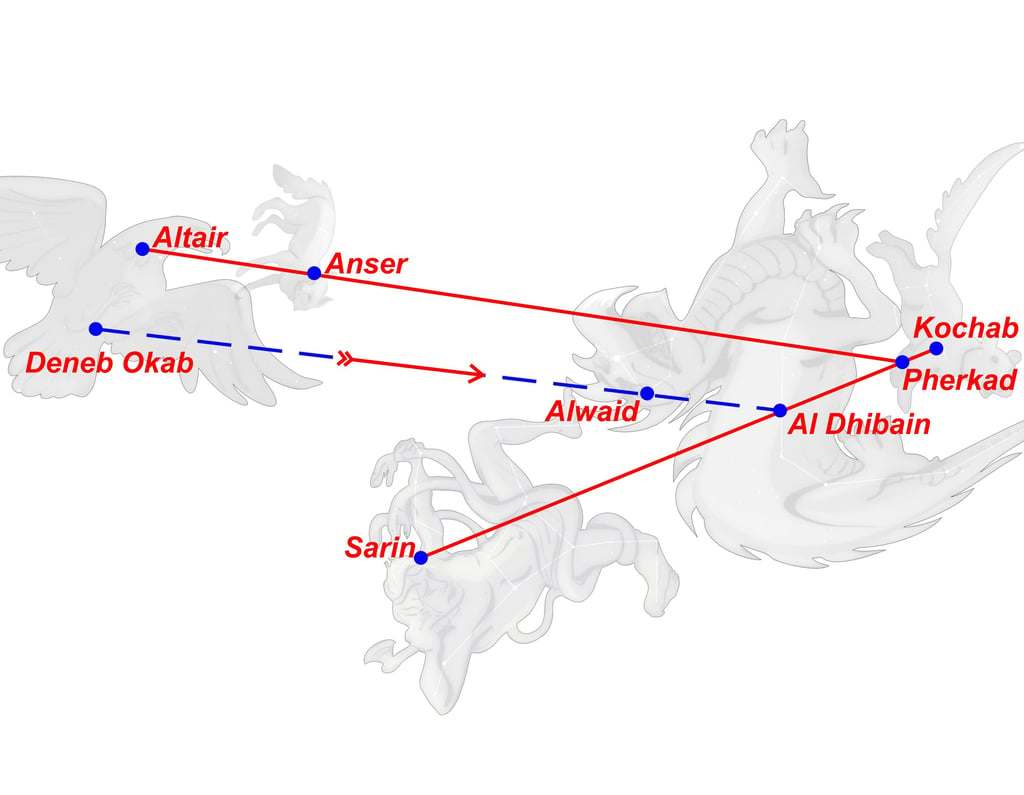

Durante el trayecto, Heracles cruzó el Equedoro, un pequeño arroyo de Macedonia, donde se encontró con Cieno (Al Dhibain), hijo de Ares (Hamal) y de Pirene (Achird). Cieno, orgulloso de su linaje guerrero, lo desafió a un duelo, decidido a medir su fuerza con la del héroe más célebre de Grecia.

Ares, actuando como padrino de Cieno, dispuso a los dos combatientes frente a frente, preparado para presenciar un duelo digno de su linaje. Pero antes de que las armas chocaran, Zeus (Deneb Okab) intervino: lanzó un rayo que cayó entre ambos (Alwaid), iluminando el arroyo y haciendo temblar la tierra. Ante aquella señal inequívoca, renunciaron a la lucha, pues ningún mortal ni semidiós desobedecía un mandato tan claro del rey del Olimpo.

Cuando Heracles por fin alcanzó el río Po, las ninfas del río (Pherkad) —hijas de Zeus (Altair) y Temis (Anser)— se apiadaron de él y le mostraron dónde dormía Nereo (Kochab), el anciano dios marino de sabiduría inagotable. Heracles lo asiró con fuerza, sujetándolo incluso cuando el dios adoptó múltiples formas proteicas: pez, serpiente, fuego, agua, bestia marina. Solo cuando Nereo se rindió a la tenacidad del héroe, profetizó el modo de obtener las manzanas de oro.

Sin embargo, algunas tradiciones sostienen que Heracles no consultó a Nereo, sino que acudió directamente a Prometeo, buscando en el titán encadenado la clave para cumplir su penúltimo trabajo.

Nereo (Kochab) había advertido a Heracles que no debía arrancar él mismo las manzanas de oro, sino convencer a Atlante (Thuban) para que lo hiciera, ofreciéndole a cambio un alivio temporal de su carga celestial. Siguiendo este consejo, cuando Heracles llegó al Jardín de las Hespérides, pidió a Atlante que le hiciera aquel favor.

Atlante, agotado por su castigo eterno, habría aceptado casi cualquier tarea con tal de disfrutar siquiera una hora de descanso. Pero temía a Ladón (Muscida), el monstruoso guardián del huerto. Heracles resolvió el problema de inmediato: disparó una flecha por encima de la muralla (Al Haud) y mató al dragón al instante.

Libre ya de su temor, Atlante permitió que Heracles inclinara la espalda para recibir el peso del globo celestial (Thuban), y se alejó para recoger las manzanas. Regresó poco después con tres frutos dorados (Al Haud) arrancados por sus propias hijas. La sensación de libertad le resultó tan deliciosa que dijo:

«Yo mismo llevaré estas manzanas a Euristeo, si tú sostienes el firmamento unos meses más.»

Heracles fingió aceptar, pero recordaba bien la advertencia de Nereo. Así que pidió a Atlante que sostuviera el cielo un instante más, mientras él se colocaba un supuesto almohadón en la cabeza. Atlante, sin sospechar nada, dejó las manzanas en el suelo y retomó el peso del firmamento. Heracles aprovechó el momento, recogió los frutos y se marchó con una despedida irónica.

Pasados unos meses, Heracles entregó las manzanas a Euristeo, quien se las devolvió de inmediato. El héroe entonces las ofreció a Atenea, y la diosa las devolvió a las ninfas, pues era ilegal que algo perteneciente a Hera saliera de sus manos.

Sediento tras el esfuerzo, Heracles golpeó la tierra con los pies, haciendo brotar una corriente de agua que, tiempo después, salvaría a los argonautas cuando vagaban sedientos por el desierto de Libia.

Mientras tanto, Hera, que lloraba la muerte de Ladón, colocó su imagen en el cielo, donde desde entonces brilla como la constelación de la Serpiente.